「数秘術の歴史って古代からあるの?そもそもどこの国が起源なの?古代から現代までどのように発展してきたのか知りたい!」

数秘術は現代でも人気の占術として知られていますが、その本当の起源や歴史的背景については詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。この神秘的な数字占いは、実は数千年もの長い歴史を持っているのです。

- 数秘術はどこで生まれたの?

- 数秘術の起源は古代ギリシャのピタゴラス?

- 数秘術は世界各国でどのように発展してきたの?

そこで今回は、『数秘術の歴史と起源』について、古代から現代までの発展過程や各国での特徴をお伝えしていきます!

数秘術がどのようにして現代の占術として受け入れられるようになったのか、その文化的背景も含めて詳しく掘り下げていきますので、ぜひ最後まで読んでみてください!

数秘術とは?基本概念と基礎知識

数秘術とは、名前や生年月日などの数字から、その人の性格や運命、才能などを読み解く占術のことです。この占いは、数字そのものに意味があるという考え方に基づいています。

実際、数秘術では1から9までの基本的な数字と、11、22、33などの「マスターナンバー」が特別な意味を持つとされています。これらの数字には、それぞれ固有のエネルギーや特性があると考えられているのです。

数秘術の基本的な方法は、生年月日や名前の文字を数字に変換し、一桁になるまで足し算していくというものです。例えば、1987年5月15日生まれの場合は、1+9+8+7+5+1+5=36、さらに3+6=9となり、この人の「ライフパスナンバー」は9となります。

このように、数秘術は単なる占いの一種ではなく、数字を通して宇宙の法則や人間の本質を理解しようとする体系的な知恵なのです。

数秘術の起源:古代ギリシャのピタゴラス

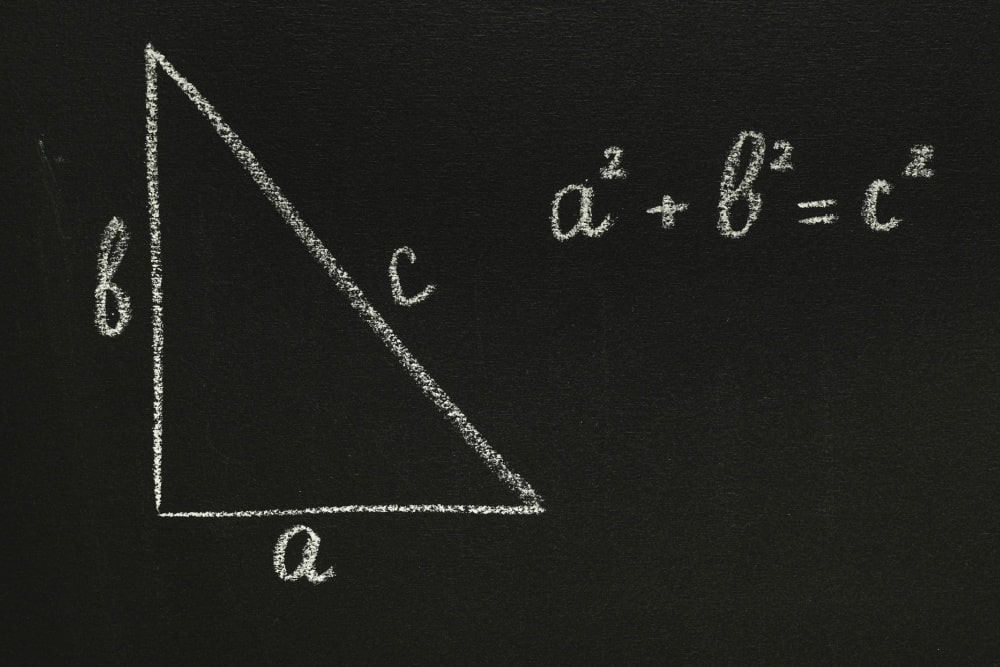

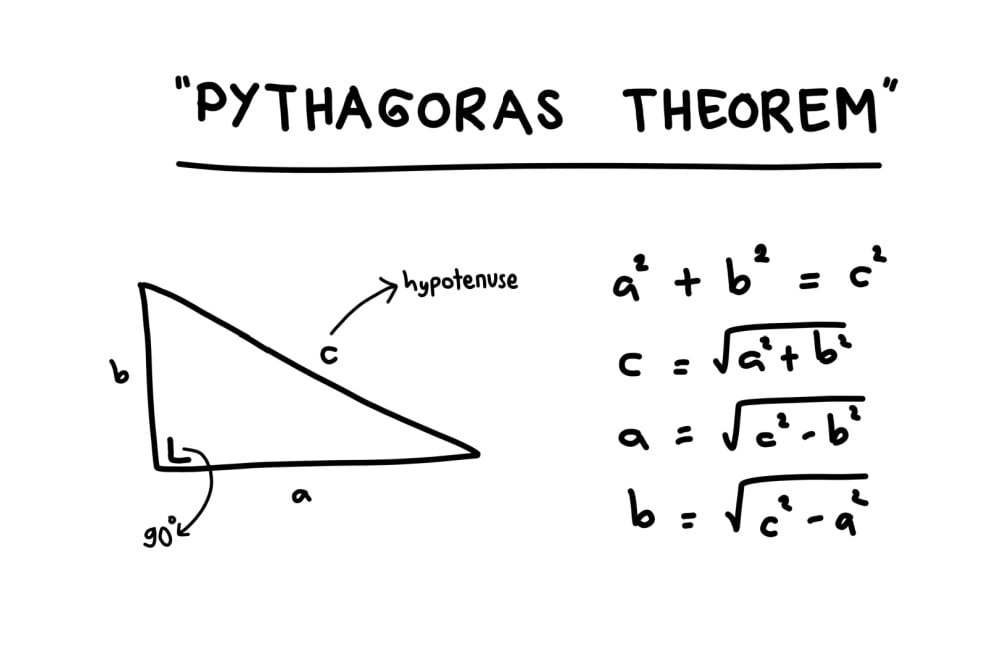

数秘術の起源は、一般的に古代ギリシャの哲学者ピタゴラス(紀元前570年頃〜紀元前495年頃)に遡るとされています。彼は数学者としても知られていますが、数字に神秘的な意味を見出した人物でもあったのです。

ピタゴラスは「万物は数である」という哲学を唱え、宇宙の真理は数字によって表現できると考えました。彼は数字には固有の特性があり、それぞれが宇宙の法則や人間の性格を表していると主張したのです。

例えば、ピタゴラスは1は創造と始まりを、2は二元性と調和を、3は完全性と創造性を表すとしていました。こうした考え方が、現代の数秘術の基礎になっているのです。

また、ピタゴラスは自身の学派(ピタゴラス学派)を設立し、そこで数字の神秘性を教えていました。この学派は秘密結社的な性格を持ち、その教えは直接の弟子たちにのみ口伝されたと言われています。

このように、数秘術はピタゴラスの哲学的思想から始まり、数字を通して宇宙と人間の関係を理解しようとする試みだったのです。

古代文明における数字の神秘:ピタゴラス以前の数秘術

ピタゴラスが体系化する以前にも、世界の様々な古代文明において数字に神秘的な意味を見出す文化がありました。これらの伝統が、後の数秘術の発展に影響を与えたと考えられています。

古代エジプトにおける数字の神秘

古代エジプトでは、数字は神聖なものとされ、特に特定の数字には宗教的な意味がありました。例えば、3は神々の三位一体を表し、4は四方位や四元素を象徴していたのです。

また、古代エジプトのピラミッドの構造や配置にも、数学的な原理が組み込まれていたと言われています。彼らは天文学的な観測に基づいて建造物を設計し、そこに宇宙の法則を反映させようとしていました。

しかし、これらの知識は当時の特権階級である神官や王族だけが保持しており、一般の人々には伝えられませんでした。神秘的な知識は権力の源泉でもあったのです。

メソポタミア文明の数字観

メソポタミア文明(現在のイラク周辺)では、60進法が発達し、数字には占星術的な意味がありました。彼らは天体の動きを観測し、そこに数学的なパターンを見出していたのです。

バビロニアの数学者たちは、数字をただの計算の道具としてだけでなく、宇宙の秩序を表す象徴として捉えていました。彼らは特に7という数字を神聖視し、これが後の西洋文化にも影響を与えることになります。

また、メソポタミア文明では粘土板に楔形文字で数字や天体の動きを記録していました。このような記録方法の発達が、数学的知識の蓄積と伝達を可能にしたのです。

中国古代の数術と易経

中国では古代から「易経」という書物があり、そこでは数字と自然界の変化の関係が説かれていました。特に陰陽思想に基づく二進法的な考え方は、後の数秘術にも影響を与えています。

易経では64卦という占いの体系があり、これが数字を用いた運命占断の一種となっていました。また、3と9は陽の数、2と6は陰の数というように、数字に陰陽の属性が与えられていたのです。

さらに中国では「洛書」と呼ばれる3×3のマス目に1から9までの数字を配置した魔方陣があり、これも宇宙の秩序を表すとされていました。この考え方は風水などにも取り入れられ、現代まで続いています。

このように、ピタゴラス以前にも世界の様々な文明で数字に神秘的な意味を見出す文化があり、それらが後の数秘術の発展に影響を与えたのです。

中世ヨーロッパにおける数秘術の発展

古代ギリシャから受け継がれた数秘術は、中世ヨーロッパでさらに発展を遂げました。この時代には、キリスト教の影響を受けながらも、数秘術は神秘学の一部として研究されていたのです。

キリスト教と数秘術の融合

中世ヨーロッパでは、キリスト教の普及に伴い、数秘術もキリスト教的な解釈がなされるようになりました。聖書の中にも数字の象徴性が多く見られ、特に7(完全数)、12(使徒の数)、40(試練の期間)などの数字が重要視されていたのです。

また、聖アウグスティヌスやトマス・アクィナスといった神学者たちも、数字の神秘的な意味について言及しています。彼らは神の創造した世界には数学的な調和があるという考えを持っており、数字を通して神の意図を理解しようとしていました。

このように、中世ヨーロッパではキリスト教の文脈の中で数秘術が解釈され、宗教的な意味合いが強くなっていったのです。

カバラとゲマトリア:ユダヤ神秘主義の影響

中世ヨーロッパでは、ユダヤ神秘主義であるカバラの影響も大きく受けていました。カバラでは「ゲマトリア」という手法があり、これはヘブライ語の文字に数値を割り当て、言葉の隠された意味を読み解くものです。

例えば、ヘブライ語のアルファベット「アレフ」は1、「ベート」は2という具合に数値が割り当てられています。そして、言葉や名前の文字の数値を合計することで、その言葉の神秘的な意味を解釈していたのです。

このゲマトリアの考え方は、後の西洋の数秘術に大きな影響を与えました。現代の数秘術で用いられる名前を数字に変換する方法も、ゲマトリアの流れを汲んでいるといえるでしょう。

錬金術と数秘術の関係

中世から近世にかけては、錬金術が盛んになり、数秘術もその一部として研究されていました。錬金術師たちは物質の変成だけでなく、精神的な変容も追求しており、その過程で数字のシンボリズムを重視していたのです。

パラケルススやジョン・ディーなどの有名な錬金術師は、数字の持つ力を使って自然の法則を理解しようとしました。彼らは数字を通して物質世界と精神世界の関係を探究していたのです。

特に、錬金術では「7つの金属」「4つの元素」など、特定の数字に基づいた分類が重要視されていました。これらの数字には宇宙の構造を反映した意味があると考えられていたのです。

このように、中世ヨーロッパでは宗教や神秘学の文脈の中で数秘術が発展し、より複雑で精緻な体系になっていったのです。

近代の数秘術:19世紀から20世紀初頭

近代に入ると、数秘術は神秘主義の一環として再評価され、より体系的な形に整備されていきました。特に19世紀から20世紀初頭は、現代の数秘術の基礎が確立された重要な時期です。

近代神智学運動と数秘術

19世紀後半になると、ヘレナ・ブラヴァツキーによって神智学協会が設立され、古代の叡智や神秘学への関心が高まりました。この運動の中で、数秘術も古代の知恵として再評価されたのです。

神智学では、宇宙には数学的な法則があり、数字にはそれぞれ宇宙的な意味があるという考え方を取り入れていました。そして、人間の本質や魂の進化も、数字のパターンによって説明できるとしていたのです。

特に、アニー・ベサントやC・W・リードビーターといった神智学者たちは、数字の象徴性についての著作を残し、それが後の数秘術家たちに影響を与えることになりました。

ルイス・ハモン(チェイロ)の貢献

現代数秘術の基礎を築いた人物として知られるのが、ルイス・ハモン(筆名:チェイロ)です。彼は19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した手相家兼数秘術家でした。

チェイロは古代の数秘術とピタゴラスの教えを研究し、それを現代的に解釈して普及させた人物です。彼の著書「数字が明かす運命」は、数秘術のバイブル的存在となりました。

彼は特に生年月日から導き出される「ライフパスナンバー」の概念を発展させ、1から9までの数字それぞれの性格特性を詳細に解説しました。チェイロの解釈は、現代の数秘術の基本となっているのです。

ヨーロッパとアメリカでの広がり

20世紀初頭になると、数秘術は神秘学の一部としてヨーロッパやアメリカで広く知られるようになりました。特にアメリカでは、自己啓発や成功哲学の文脈の中で数秘術が取り入れられていったのです。

フローレンス・キャンベルやジュリア・シートン・サイアーといった数秘術家たちは、数秘術を通じた自己理解や人生設計の方法を提唱しました。彼らの著書を通じて、数秘術は一般の人々にも親しみやすいものになっていったのです。

また、この時期には心理学者カール・ユングの「シンクロニシティ」の概念など、近代科学と神秘学を結びつける理論も登場しました。これにより、数秘術は単なる迷信ではなく、心理的な象徴体系として捉えられるようになったのです。

このように、19世紀から20世紀初頭にかけて、数秘術は古代の知恵としての価値を再評価され、現代的な形に整備されていったのです。

現代の数秘術:新たな展開と各国の特徴

20世紀後半から現代にかけて、数秘術はさらに進化し、世界各国で独自の発展を遂げています。ここでは、現代の数秘術の特徴と各国での展開についてお伝えしていきます。

ニューエイジムーブメントと数秘術の復興

1960年代から始まったニューエイジムーブメントは、数秘術の大きな復興をもたらしました。伝統的なスピリチュアリティへの関心の高まりとともに、数秘術も再び注目を集めるようになったのです。

特に、ドリーン・バーチューやデイビッド・フィリップスといった現代の数秘術家たちは、古典的な数秘術に心理学や量子物理学などの現代的な概念を取り入れ、より包括的な体系へと発展させました。彼らの著書やワークショップを通じて、数秘術は世界中に広まっていったのです。

また、インターネットの普及により、数秘術の知識や計算方法が簡単にアクセスできるようになり、一般の人々にも広く親しまれるようになりました。今では無料の数秘術計算サイトやアプリも多数存在しています。

西洋(欧米)の数秘術の特徴

現代の西洋、特に欧米の数秘術は、ピタゴラスの伝統を基盤としながらも、心理学や自己啓発の要素が強く取り入れられています。個人の潜在能力の開発や人生の目的の発見に焦点を当てた解釈が主流となっているのです。

例えば、アメリカでは「ライフコーチング」や「キャリアカウンセリング」の一環として数秘術が活用されることも多く、より実用的でビジネス志向の解釈が発展しています。自分の才能や可能性を数字から読み解き、キャリア選択に活かす方法が注目されているのです。

また、エンジェルナンバーなど、天使からのメッセージとして数字を解釈する新しい流れも生まれており、スピリチュアルな側面が強調される傾向もあります。

東洋(インド・中国・日本)の数字占い

東洋では西洋の数秘術とは別に、独自の数字占いの伝統があります。これらは西洋の数秘術と融合しながら、独特の発展を遂げています。

インドでは「アンカ・シャストラ」という古代からの数秘術があり、これは現代のインド数秘術の基礎となっています。ヴェーダの知恵と結びついたこの体系は、生年月日だけでなく、名前や住所の数字も重視する特徴があります。

一方、中国では古代からの「洛書」や「易経」の伝統が現代にも受け継がれ、四柱推命や九星気学などの占術と組み合わせて用いられています。特に風水における数字の配置は、住宅や事務所の設計にも影響を与えています。

日本では西洋の数秘術が1970年代以降に導入され、日本の文化に合わせた解釈がなされてきました。特に恋愛相性や仕事運など、実用的な側面での活用が人気となっています。

数秘術と科学の接点:統計学的アプローチ

現代では、数秘術を統計学的に検証する試みも行われています。大量のデータを分析し、数秘術的な傾向と実際の性格や行動パターンとの相関関係を調査する研究です。

例えば、特定の生年月日パターンを持つ人々のキャリア選択や人間関係の傾向を統計的に分析することで、数秘術の妥当性を科学的に検証しようとする研究者もいます。しかし、現時点では決定的な科学的証明には至っていません。

また、数秘術と脳科学や認知心理学を結びつける理論も提唱されており、数字に対する人間の認知パターンと数秘術の解釈との関連性が議論されています。こうした研究は、古代の知恵と現代科学の橋渡しとなる可能性を秘めているのです。

このように、現代の数秘術は伝統的な知恵を基盤としながらも、各国の文化や現代的な概念を取り入れて多様な発展を遂げているのです。

数秘術の計算方法:基本と応用

数秘術では様々な計算方法があり、それぞれが異なる側面からあなたの特性や運命を読み解きます。ここでは代表的な計算方法と、それらの歴史的背景についてお伝えしていきます。

ライフパスナンバーの計算と意味

数秘術の中で最も基本的かつ重要な数字が「ライフパスナンバー」です。これは生年月日から導き出される、人生の方向性や使命を表す数字です。

ライフパスナンバーの計算方法は、生年月日のすべての数字を足し、一桁になるまで足し続けるというものです。例えば、1987年5月15日生まれの場合: 1+9+8+7+5+1+5=36 3+6=9

よって、この人のライフパスナンバーは「9」となります。

ただし、11、22、33などの「マスターナンバー」と呼ばれる数字は、特別な力を持つとされ、一桁に還元せずにそのまま使われることもあります。この考え方は、20世紀初頭の数秘術家チェイロによって広められました。

ライフパスナンバーの解釈は、古代ピタゴラスの数字の象徴性を基にしていますが、現代の数秘術家たちによって心理学的な要素が加えられ、より詳細で実用的なものになっています。

デスティニーナンバー(運命数)の歴史的変遷

「デスティニーナンバー」は、名前から計算される数字で、社会的な使命や才能を表すとされています。名前の各文字に対応する数字を足し合わせて算出します。

この方法の起源は、古代ヘブライのゲマトリアや古代ギリシャのイソプセフィーと呼ばれる文字と数字の対応システムにまで遡ります。これらの古代の方法では、文字に特定の数値が割り当てられ、言葉の隠された意味を読み解くために使われていました。

現代の数秘術では、アルファベットに1から9までの数字を対応させる「ピタゴラス式」が一般的です: 1=A,J,S 2=B,K,T 3=C,L,U 4=D,M,V 5=E,N,W 6=F,O,X 7=G,P,Y 8=H,Q,Z 9=I,R

この対応表は19世紀末から20世紀初頭にかけて、現代数秘術の基礎を築いたチェイロやセプラリアルによって広められたものです。

パーソナリティナンバーなど他の計算法の発展

現代の数秘術では、基本的なライフパスナンバーやデスティニーナンバー以外にも、様々な側面を表す数字が計算されます。これらは20世紀の数秘術家たちによって発展させられたものです。

「パーソナリティナンバー」は名前の子音のみから計算され、外面的な性格を表すとされています。一方、「ソウルナンバー」は名前の母音のみから計算され、内面的な願望や感情を表すと考えられています。

また、「バースデイナンバー」は誕生日の日にちのみから計算され、生まれ持った才能や資質を表すとされています。これらの計算法は、20世紀中頃から後半にかけて、ジュリア・シートン・サイアーやヨアーン・ジョセフソンなどの数秘術家によって体系化されました。

さらに近年では、「チャレンジナンバー」「ピリオドナンバー」など、人生の各時期の課題や機会を表す数字も考案されており、より詳細なライフサイクル分析が可能になっています。

このように、数秘術の計算方法は古代の知恵を基盤としながらも、時代とともに進化し、より多角的な自己理解のツールとなっているのです。

数秘術に対する批判と科学的視点

数秘術は長い歴史を持ち多くの人に親しまれていますが、科学的な視点からの批判も存在します。ここでは数秘術に対する批判と、それに対する擁護論、そして両者の接点についてお伝えしていきます。

懐疑論者の主張:確証バイアスと冷読み

科学的懐疑論の立場からは、数秘術は「確証バイアス」や「フォラー効果」などの心理効果に基づいていると批判されています。確証バイアスとは、自分の信念や期待に合致する情報を重視し、矛盾する情報を無視する心理的傾向のことです。

例えば、数秘術の解釈は一般的に広く適用できる曖昧な表現が多く、誰にでも当てはまりやすい内容となっています。このため、当たっていると感じやすいという批判があるのです。

また、「冷読み」と呼ばれるテクニックも批判の対象となっています。これは、相手の反応を見ながら徐々に的中率を上げていく手法で、熟練した占い師はこうしたテクニックを使って高い的中率を演出することができるのです。

しかし、こうした批判は主に対面での占いに対するものであり、生年月日のみから機械的に計算する純粋な数秘術には必ずしも当てはまらないという反論もあります。

数秘術の擁護論:心理的効果と象徴的意義

数秘術の擁護者たちは、科学的証明がなくても、数秘術には心理的・象徴的な価値があると主張しています。数秘術が提供する枠組みは、自己理解や内省のツールとして役立つというわけです。

心理学者のカール・ユングは「シンクロニシティ(意味のある偶然の一致)」という概念を提唱し、数字のパターンも含めた偶然の一致に意味を見出すことの心理的価値を認めていました。数秘術はそうした象徴的な意味づけのシステムとして機能するというのです。

また、数秘術の解釈を通じて自分の強みや課題に気づき、それを人生に活かすことができれば、実用的な価値があるという見方もあります。つまり、真偽よりも有用性を重視する立場です。

さらに、数秘術の計算方法自体は客観的で再現可能であり、解釈の部分だけが主観的であるという点も、他の占術と比較して科学的方法に近いと擁護されることがあります。

現代心理学と数秘術の接点

興味深いことに、現代の心理学と数秘術の間には、いくつかの接点が見られます。例えば、パーソナリティ心理学の分野では、人間の性格特性を分類するモデルが研究されていますが、これは数秘術が数字ごとに性格特性を分類する考え方と類似しています。

特に「ビッグファイブ」と呼ばれる性格特性の5因子モデルや、MBTIなどのパーソナリティタイプ論は、数秘術の性格分類と比較研究の対象となることがあります。両者には明確な科学的関連性は証明されていませんが、人間理解のための異なるアプローチとして並置されることもあるのです。

また、ポジティブ心理学の分野では、自己の強みを認識し活用することの重要性が指摘されていますが、数秘術もまた個人の潜在的な強みや才能に焦点を当てるという点で、類似した目的を持つといえるでしょう。

このように、数秘術は科学的な証明には至っていないものの、人間理解のための一つの視点として、現代心理学と対話しながら存在し続けているのです。

まとめ:数秘術の歴史と起源から学ぶこと

数秘術の歴史と起源を辿ると、古代ギリシャのピタゴラスに始まり、古代エジプトやメソポタミア、中国などの古代文明にまで遡ることができます。そして中世ヨーロッパでの神秘思想との融合、近代における再評価を経て、現代の体系的な占術へと発展してきたことがわかります。

数秘術の起源は紀元前6世紀頃の古代ギリシャの哲学者ピタゴラスとされていますが、実際にはそれ以前の古代文明でも数字に神秘的な意味を見出す文化が存在していました。ピタゴラスはそれらの知恵を体系化し、「万物は数である」という哲学を基に数秘術の基礎を築いたのです。

その後、数秘術は中世ヨーロッパではキリスト教やユダヤ教のカバラ、錬金術などと融合しながら独自の発展を遂げました。特にゲマトリアと呼ばれる文字と数字の対応システムは、現代の名前から計算する数秘術の原型となっています。

19世紀末から20世紀初頭には、チェイロことルイス・ハモンなどによって現代数秘術の基礎が確立され、ニューエイジムーブメントを経て世界中に広まりました。現在では西洋と東洋の数秘術が影響し合いながら、それぞれの文化に根ざした独自の発展を続けているのです。

数秘術は科学的に証明されたものではありませんが、数千年にわたって多くの文明や文化の中で大切にされてきた知恵です。それは単なる占いではなく、数字を通して宇宙の法則や人間の本質を理解しようとする試みでもあります。

現代を生きる私たちも、数秘術から自己理解のためのヒントを得たり、人生の傾向を把握するための一つの視点として活用することができるでしょう。古代からの叡智が今も私たちの生活に息づいているというのは、とても興味深いことではないでしょうか。

あなたも自分の生年月日や名前から数秘術の計算をしてみてください。そこから得られる洞察は、自分自身をより深く知るきっかけになるかもしれません!