「数秘術って古代ギリシャが起源なの?ピタゴラスが考案したって本当?そもそも数秘術はどのように生まれたのか知りたい!」

現代でも人気の高い数秘術ですが、その歴史的起源については意外と知られていないことが多いものです。古代から伝わるこの神秘的な知恵がどのようにして生まれ、発展してきたのか気になる方も多いのではないでしょうか。

数秘術は本当に古代ギリシャが起源なのか? ピタゴラスはどのように数秘術に関わったのか? 古代ギリシャの数秘術から現代の数秘術までどう変化したのか?

そういうわけで今回は、『数秘術の起源と古代ギリシャでの発展』について詳しくお伝えしていきます!

ピタゴラスの数哲学から、エジプトやバビロニアとの関連、そして現代の数秘術への影響まで、歴史的背景を踏まえて紹介していくので、数秘術の深い理解を得たい方はぜひ参考にしてみてください!

数秘術とは?基本概念と古代からの思想

まず、数秘術の基本的な概念とその思想的背景についてお話ししていきます。

数秘術とは、数字に特別な意味や象徴性を見出し、それによって人の性格や運命、適性などを読み解く占術の一種です。「ヌメロロジー」とも呼ばれ、生年月日や名前から導き出される数字に基づいて様々な解釈を行います。

この数秘術の根底にある考え方は、「宇宙は数によって構成されている」というものです。つまり、すべての存在には数学的な秩序があり、数字はその秩序を表す重要な鍵とされているのです。

特に重要なのは、数字には単なる量を表す以上の意味があるという概念です。例えば、1は「始まり」や「独立」、2は「調和」や「協力」、3は「創造性」や「表現力」といったように、各数字は固有の質的な性質を持っていると考えられています。

実際、古代の多くの文明では、数字は神聖なものとされ、宗教的儀式や神話にも数字の象徴性が組み込まれていました。バビロニア、エジプト、中国、インドなど、世界各地で数を神秘的に解釈する伝統があったのです。

しかし、現代に伝わる数秘術の体系化に最も大きな影響を与えたのが、古代ギリシャの哲学者ピタゴラスとその弟子たちです。彼らは数と宇宙の関係を探求し、「すべては数である」という哲学を築き上げました。

このようにして、古代の知恵として始まった数秘術は、時代を超えて多くの人々の興味を引き続けているのです。今日では、自己理解や人生の指針として活用されるだけでなく、心理学や占星術などと組み合わせて多角的な解釈も行われています。

ピタゴラスと数秘術:古代ギリシャでの誕生

続いては、数秘術の起源として最も重要な人物、ピタゴラスと彼の学派について詳しく見ていきましょう。

ピタゴラスとは誰だったのか

ピタゴラスは紀元前570年頃に古代ギリシャのサモス島で生まれた数学者、哲学者、そして神秘主義者です。若い頃にエジプトやバビロニアを旅して学問を修め、後に南イタリアのクロトンに学派を設立しました。

この学派は単なる学問の場ではなく、宗教的・哲学的な共同体でもありました。ピタゴラス学派の会員は厳格な規律のもとで生活し、数学、音楽、天文学、幾何学などを学びながら、精神的な修行も行っていたのです。

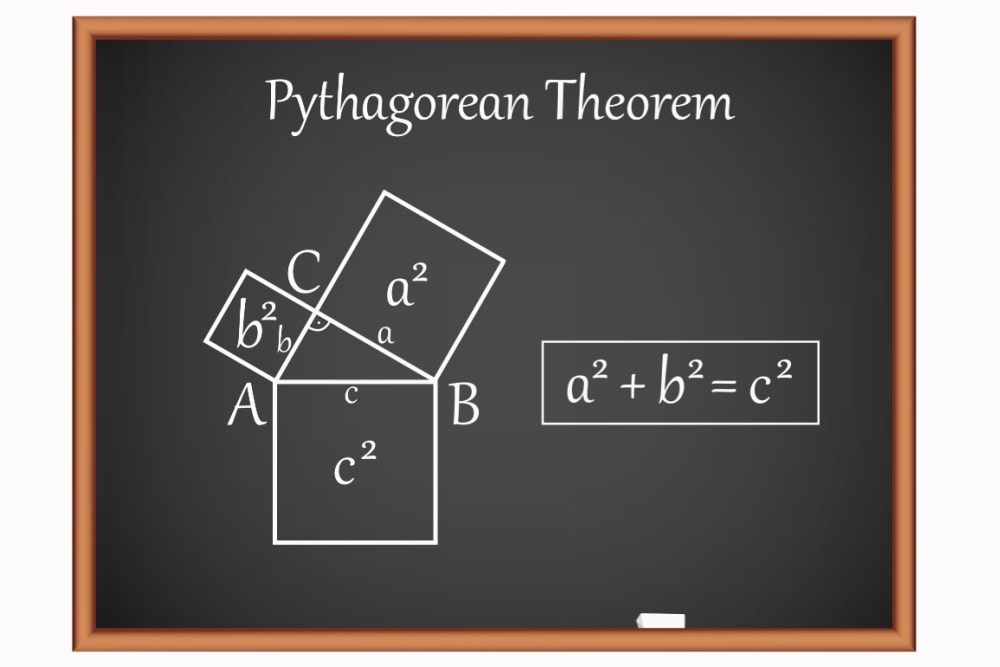

彼の名を冠した「ピタゴラスの定理」は広く知られていますが、ピタゴラス自身の著作は残っておらず、彼の教えのほとんどは弟子たちによって口承で伝えられました。そのため、ピタゴラス本人の思想と後世の弟子たちによる発展を厳密に区別することは難しいとされています。

また、ピタゴラスと彼の学派は当時としては珍しく、女性も平等に受け入れていました。実際、ピタゴラスの妻テアノも優れた数学者であり、学派の重要なメンバーだったという記録があるのです。

このように、ピタゴラスは単なる学者ではなく、神秘的知識と科学的探究の両方を追求した先駆者であり、後の西洋思想に大きな影響を与えた人物といえるでしょう。

ピタゴラス学派の数哲学

ピタゴラス学派の中心的な思想は「すべては数である」というものでした。彼らにとって、数は単なる計算のための概念ではなく、宇宙の根本原理を表す神聖なものでした。

特に重要だったのは、整数とその比率の研究です。ピタゴラス学派は、ハーモニー(調和)が数の比率に基づいていることを発見しました。例えば、弦楽器の弦の長さを2:1の比率で変えると音程はちょうど1オクターブ変わり、3:2の比率では完全5度になります。

この発見から彼らは、宇宙全体が数学的な調和に基づいて構成されているという考えを発展させました。「天球の音楽」という概念も彼らによるもので、惑星の動きが数学的な調和に従い、人間には聞こえないが音楽を奏でているという考え方です。

また、ピタゴラス学派は特定の数字に特別な意味を見出していました。例えば「10」を表す三角形の配列(テトラクティス)は神聖なシンボルとされ、4つの元素や調和の原理を表すとされていました。

さらに、数を「奇数」と「偶数」に分け、奇数を男性的・積極的な原理、偶数を女性的・受容的な原理と考える二元論的思想も特徴的です。これらの考え方は後の西洋神秘主義や錬金術にも大きな影響を与えました。

このように、ピタゴラス学派の教えは純粋な数学を超えて、宇宙論、音楽理論、倫理学、そして神秘主義的な世界観にまで及ぶ壮大なものだったのです。

古代ギリシャ以前:数秘術の先駆け

ピタゴラスの数秘術は突然現れたものではなく、古代ギリシャ以前の文明にもその先駆けとなる思想がありました。ここでは、エジプトやバビロニアなど、ピタゴラスに影響を与えた可能性のある古代文明の数の神秘学について見ていきましょう。

エジプトの数の神秘学

古代エジプトでは、数字は単なる計算ツール以上の存在でした。神聖な知識として扱われ、神官や書記官によって厳重に管理されていたのです。

特に重要だったのは、神聖幾何学の概念です。エジプトのピラミッドや神殿は特定の比率や角度に基づいて設計されており、これらは宇宙の秩序を反映していると考えられていました。特に「黄金比」や「パイ」といった比率は、建築や芸術に広く用いられていたのです。

また、エジプトの神話や宗教にも数の象徴性が組み込まれていました。例えば、「9」はエネアドと呼ばれる9柱の神々を表し、完全性や創造の完成を象徴していました。「4」は四方位や四元素を表す重要な数字でした。

さらに、エジプト人は天文学的周期を注意深く観察し、数字を用いてカレンダーや季節の変化を予測していました。これらの知識は農業や宗教的儀式の正確なタイミングを決定するのに不可欠でした。

ピタゴラスはエジプトに滞在して学んだとされており、彼の数秘術の考え方にエジプトの影響が見られることは十分に考えられます。特に数と宇宙の秩序の関連性という概念は、エジプトから学んだ可能性が高いとされているのです。

バビロニアの数体系と占星術

バビロニア文明(現在のイラク南部)も数秘術の先駆けとして重要な役割を果たしました。彼らは高度な数学システムを開発し、60進法を基本とした独自の数体系を使用していたのです。

特筆すべきは、バビロニア人が星の動きを観察して詳細な記録を残し、それを数学的に分析していたことです。この天文学的知識は後に占星術として発展し、星の位置と人間の運命の関連性が探究されるようになりました。

また、バビロニアでは各神に特定の数字が割り当てられていました。例えば、主神マルドゥクの数字は「10」、月の神シンは「30」といった具合です。これらの数字は護符や魔術的な儀式にも利用されていました。

さらに、シュメール・バビロニアの文明では、「60」を基本とする数体系が使われており、これが現代の時間(60秒、60分)や角度の測定(360度)にも影響を与えています。この体系は天文学的な周期の観察に基づいていたとされています。

ピタゴラスはバビロニアも訪れたとされており、その数学的知識や天文学、そして数と神秘の関連性という概念を学んだ可能性があります。このように、古代ギリシャの数秘術は、それ以前の偉大な文明の知恵の上に築かれたものと考えられるのです。

ピタゴラス学派の数秘術体系

ピタゴラス学派によって体系化された数秘術は、どのようなものだったのでしょうか。ここでは、彼らの教えにおける数の象徴性と実践的な数秘術の方法について詳しく見ていきましょう。

数の象徴性と意味

ピタゴラス学派では、各数字に固有の象徴的な意味が与えられていました。これらは単なる迷信ではなく、宇宙の構造や人間の本質を理解するための鍵と考えられていたのです。

「1」は統一と創造の原理とされていました。すべての数の源であり、不可分の全体性を表すとともに、神的な起源や始まりを象徴していたのです。

「2」は二元性と対立を表していました。光と闇、男性と女性、物質と精神といった相対する原理の登場を意味します。また、意見の不一致や決断の必要性も示していました。

「3」は調和と完全性の数でした。始まり・中間・終わりという三位一体の構造を持ち、精神・魂・肉体の調和を表すとされていました。

「4」は物質世界と安定性の数でした。四元素(火・水・風・土)や四季、四方位などに対応し、具体的な現実の基盤を象徴していたのです。

「5」は人間と変化の数とされていました。五感や人間の五本指に関連付けられ、経験と学習を通じた成長の過程を表していました。

「6」は調和と責任の数でした。幾何学的に完全数(約数の和が自分自身と等しい)であり、バランスと相互関係の美を象徴していたのです。

「7」は神秘と精神性の数でした。当時知られていた七つの惑星や七日間の週に関連し、内省と精神的探求の道を表していました。

「8」は宇宙の秩序と循環の数でした。無限大のシンボル(∞)を横にした形にも似ており、永遠回帰や因果の法則を象徴していたのです。

「9」は完成と普遍性の数とされていました。すべての単一の数字を足すと最終的に9に還元されることから、完全性と終わりを意味していました。

「10」はピタゴラス学派にとって最も神聖な数でした。テトラクティス(1+2+3+4=10)として表され、宇宙の完全性と創造の全体を象徴していたのです。

このような数の象徴体系は、現代の数秘術にも大きな影響を与えており、基本的な解釈の多くはピタゴラス学派の教えに起源を持っているといえるでしょう。

ピタゴラス学派の実践的数秘術

ピタゴラス学派は、数の神秘的な意味を日常生活や自己認識にも応用していました。その具体的な実践方法の一部を見ていきましょう。

まず、名前分析の手法があります。ギリシャ語のアルファベットには数値が割り当てられており、名前の文字を数値に変換して合計し、その数に基づいて性格や運命を読み解いていました。これは現代の数秘術における「ネームナンバー」の原型といえるでしょう。

また、生まれた日や重要な出来事の日付にも意味を見出し、それらの数字の解析によって人生の傾向や課題を特定しようとしていました。現代の「ライフパスナンバー」に通じる考え方です。

さらに、ピタゴラス学派では日々の自己反省の実践も重視されていました。特に夕方には「今日私は何をしたか?何を怠ったか?何をすべきだったか?」と自問することが推奨されており、これによって自己認識と道徳的成長を促進しようとしていたのです。

音楽も重要な実践方法でした。特定の音階やリズムには心を浄化し、魂のバランスを回復させる力があると考えられていました。朝には特定の旋律を聴いて一日を活発に始め、夜には別の旋律で心を鎮めるといった実践が行われていたようです。

また、食事や生活習慣にも数の原理が適用されていました。例えば、特定の食べ物(特に豆類)を避けること、特定の時間に瞑想すること、そして物質的・精神的な浄化を定期的に行うことなどが実践されていました。

これらの実践は単なる占いではなく、宇宙の数学的調和と共鳴することで、より高い意識状態に達することを目指すものでした。現代の数秘術では占いの側面が強調されることが多いですが、ピタゴラス学派における本来の目的は精神的な成長と宇宙の秩序の理解にあったのです。

古代ギリシャから現代まで:数秘術の発展

ピタゴラスによって体系化された数秘術は、その後どのような変遷を経て現代に至ったのでしょうか。ここでは、古代ギリシャから現代までの数秘術の発展の歴史を見ていきましょう。

ヘレニズム時代から中世へ

ピタゴラス学派の教えは、アレクサンドロス大王の時代からローマ帝国時代にかけてのヘレニズム文化の中で広がり、様々な思想と融合していきました。

新プラトン主義の哲学者たちは、ピタゴラスの数秘術を取り入れ、より形而上学的な方向に発展させました。特にプロティノスやイアンブリコスなどは、数を通じて至高の「一者」へと到達する道筋を示そうとしました。

また、初期キリスト教の神学者たちも数の象徴性を取り入れました。聖アウグスティヌスは「神は宇宙を数、重さ、尺度によって整えられた」と述べ、聖書の中の数字の象徴的解釈を行いました。7日間の創造や12使徒、3位一体などは、数の神秘的意味と結びつけられたのです。

中世になると、カバラ(ユダヤ神秘主義)の発展に伴い、ヘブライ語のアルファベットと数の対応関係を研究する「ゲマトリア」が発展しました。これはピタゴラス的な名前分析の手法と多くの共通点を持っています。

また、イスラム世界では「アブジャド」と呼ばれる同様のシステムが発展し、神秘的な文書の解読や占星術と組み合わされて用いられました。特にスーフィズム(イスラム神秘主義)では、数の神秘的意味が重視されたのです。

中世ヨーロッパでは、数秘術は錬金術や魔術と結びつき、秘密の結社や修道院で研究されていました。特にヘルメス主義の伝統の中で、数は物質世界と精神世界を繋ぐ鍵として扱われていたのです。

このように、古代ギリシャで誕生した数秘術は様々な文化や宗教の中で継承され、それぞれの伝統に合わせて変容しながらも、その本質的な考え方は保存されてきました。

近代から現代の数秘術へ

19世紀末から20世紀初頭にかけて、西洋社会ではオカルティズムの復興が起こり、古代の神秘的知識への関心が高まりました。この流れの中で、数秘術も再注目されるようになったのです。

現代数秘術の基礎を築いたのは、19世紀末のイギリスでピタゴラス協会を設立したL.ダウ・バレットや、『ピタゴラスの数秘術』を著したパリのセファリアル(ウォルター・グルン)などです。彼らはピタゴラスの原理を復活させつつ、当時の神智学やオカルト思想と融合させました。

そして、20世紀初頭のアメリカで活躍したチェイロ(ルイス・ハモン)とその弟子フローレンス・キャンベルが、現代の「モダン・ヌメロロジー」の基本システムを確立しました。彼らの方法は、ピタゴラスの伝統を基礎としながらも、現代人向けに実用的な形にアレンジしたものでした。

特に大きな影響を与えたのが、1911年に出版されたフローレンス・キャンベルの『神秘的な数字』という著作です。この本で紹介された、生年月日から「ライフパスナンバー」を算出する方法や、アルファベットに対応する数字の体系は、現代数秘術の標準的な手法となりました。

20世紀後半になると、自己啓発やニューエイジムーブメントの広がりと共に、数秘術はさらに普及しました。心理学的な解釈が加えられ、自己理解や人間関係の改善のためのツールとして位置づけられるようになったのです。

現代では、従来の対面鑑定だけでなく、インターネットやスマートフォンアプリを通じた数秘術サービスも一般的になっています。また、ビジネスコンサルティングや人材育成の分野でも、個人の特性を理解するツールとして数秘術が活用されることもあります。

このように、古代ギリシャのピタゴラスに始まる数秘術の伝統は、時代や文化を超えて継承され、現代社会のニーズに合わせて進化を続けているのです。その本質的な考え方—宇宙と人間を数の原理で理解しようとする試み—は、今日も多くの人々の心に響いています。

数秘術の現代的意義と古代からの連続性

最後に、古代ギリシャから連なる数秘術の伝統が、現代においてどのような意義を持つのかについて考えてみましょう。

古代の知恵と現代の数秘術をつなぐもの

現代の数秘術と古代ギリシャの数秘術には、いくつかの重要な共通点があります。まず、数字には単なる量的価値を超えた質的な意味があるという基本的な考え方です。この視点は、ピタゴラス学派から今日まで一貫して保持されています。

また、数字を通じて個人の特性や人生の傾向を理解しようとするアプローチも共通しています。古代では名前や重要な日付の数的解析が行われ、現代でも生年月日や名前から数値を算出して解釈するという方法が受け継がれているのです。

宇宙と人間の間にある数学的な調和の探求という理念も、形を変えながらも継承されています。古代では「天球の音楽」や幾何学的な調和が重視されましたが、現代では個人の数秘術ナンバーと宇宙のリズムとの共鳴として解釈されることが多いでしょう。

さらに、数秘術が単なる占いではなく、自己認識と精神的成長のためのツールであるという位置づけも、古代から現代に引き継がれている重要な要素です。ピタゴラス学派の教えが学問と精神修行の両面を持っていたように、現代の数秘術も自己啓発的な側面を持っています。

一方で、現代の数秘術は心理学的な解釈が加わり、より実用的な方向に発展している面もあります。また、現代社会の多様なニーズに応えるため、ビジネス、恋愛、教育など様々な分野での応用が進んでいるのも特徴的です。

このように、数秘術は古代の神秘的知恵を現代に適応させた形で継承しており、時代を超えた人間の普遍的な疑問—自分とは何か、人生の意味とは何か—に答えるための一つの視点を提供し続けているのです。

現代における数秘術の実践と学び

現代において数秘術を学び、実践することには、どのような意義があるのでしょうか。

まず、自己理解のツールとしての価値が挙げられます。数秘術のナンバーは、自分の強みや課題、潜在的な才能などを示す手がかりになります。特に、自分の行動パターンや思考傾向を客観的に捉える視点を得られることが大きなメリットです。

また、他者理解や人間関係の改善にも役立ちます。家族、友人、パートナー、同僚などのナンバーを知ることで、その人の行動や考え方の背景を理解しやすくなり、コミュニケーションの質を高めることができるでしょう。

さらに、古代の知恵に触れることで、現代の科学的・物質的な世界観を補完する別の視点を得られます。数秘術の学びは、宇宙や人生に対する哲学的な問いかけを促し、精神的な探究心を刺激することがあるのです。

実践の面では、日常生活での意思決定や計画立案に数秘術の知識を活用することも可能です。例えば、自分のナンバーと相性の良い活動や環境を選んだり、人生のサイクルに合わせたタイミングで重要な決断を行ったりする際の参考になるかもしれません。

数秘術を学ぶ際には、歴史的背景や哲学的基盤も含めて理解することで、より深い洞察が得られるでしょう。単に計算方法や解釈を覚えるだけでなく、ピタゴラスの時代から連なる数の神秘学の伝統に思いを馳せることで、より豊かな学びになるはずです。

古代ギリシャから現代まで脈々と受け継がれてきた数秘術の知恵は、適切に理解し活用することで、現代を生きる私たちの人生に新たな視点と気づきをもたらしてくれることでしょう。

【まとめ】数秘術の古代ギリシャ起源と歴史的発展

ここまで「数秘術の起源と古代ギリシャでの発展」について詳しく見てきました。

数秘術は確かに古代ギリシャのピタゴラスとその学派によって体系化されました。彼らは「すべては数である」という哲学に基づき、数字に神秘的な意味を見出し、宇宙の構造から個人の性格まで、数によって理解しようとしたのです。

ただし、数の神秘的な解釈自体は古代ギリシャ以前から存在していました。エジプトやバビロニアなどの古代文明では、数字は神聖なものとして扱われ、建築、宗教、天文学などに応用されていました。ピタゴラス自身、これらの文明から多くを学んだと考えられています。

ピタゴラス学派の教えは、各数字の象徴的意味(1は統一、2は二元性、3は調和など)や、名前や生年月日の数的分析など、現代の数秘術にも引き継がれている基本的概念を確立しました。彼らの実践は単なる占いではなく、宇宙の調和を理解し、精神的な成長を促すためのものでした。

そして古代ギリシャから現代まで、数秘術は様々な文化や時代を経て発展してきました。ヘレニズム時代や中世では宗教的な解釈と融合し、近代になるとチェイロやフローレンス・キャンベルなどによって現代的な「モダン・ヌメロロジー」の形が整えられたのです。

現代の数秘術は、古代の知恵を基盤としながらも、心理学的な解釈が加わり、自己理解や人間関係の改善のためのツールとして広く活用されています。それは単なる占いではなく、自己啓発や精神的な探究のための一つの視点を提供するものとなっているのです。

ピタゴラスから始まった「宇宙と人間を数の原理で理解する」という試みは、時代を超えて様々な形で継承され、今日も多くの人々の人生に新たな気づきをもたらしています。数秘術の起源と歴史を知ることで、この古代の知恵をより深く、豊かに活用することができるでしょう。

数秘術に興味を持った方は、ぜひその歴史的背景も含めて学んでみてください。古代ギリシャから連なる数の叡智が、皆さんの人生に新たな視点と洞察をもたらしてくれるはずです!